I surrealisti prendevano il gioco molto sul serio e ne hanno fatto uno dei pilastri della loro poetica: il caso, l’”hasard”, l’imprevisto, il paradosso sono state le lenti attraverso cui guardare il mondo e provare a cambiarlo. Con l’innocenza dello sguardo dei bambini e la responsabilità politica degli adulti, elenchi, “cadavres exquis”, ipnosi, sedute spiritiche, “sommeils”, collages, “photo-collages” e fotomontaggi hanno rappresentato il banco di prova di una sensibilità rivoluzionaria, una sfida alle convenzioni della cultura borghese, una spinta continua alla liberazione dal dominio raziocinante della censura e della inibizione.

Davide Lacagnina è il Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Siena, dove insegna Storia dell’arte contemporanea e Storia della critica d’arte contemporanea. Attualmente è membro dell’Advisory Board dell’American Academy di Roma e del Consiglio Direttivo della Fondazione Guido Lodovico Luzzatto di Milano. Nel 2019 è stato Visiting Professor presso la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá (Colombia), nel 2022 Wallace Fellow a I Tatti | The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies e nel 2024 Visiting Professor presso l’Universidade de São Paulo (Brasile).

Recentemente si è celebrato il centenario del manifesto del Surrealismo 1924/2024. Quali iniziative sono state promosse a livello internazionale e qual è stato il contributo dell’Università di Siena?

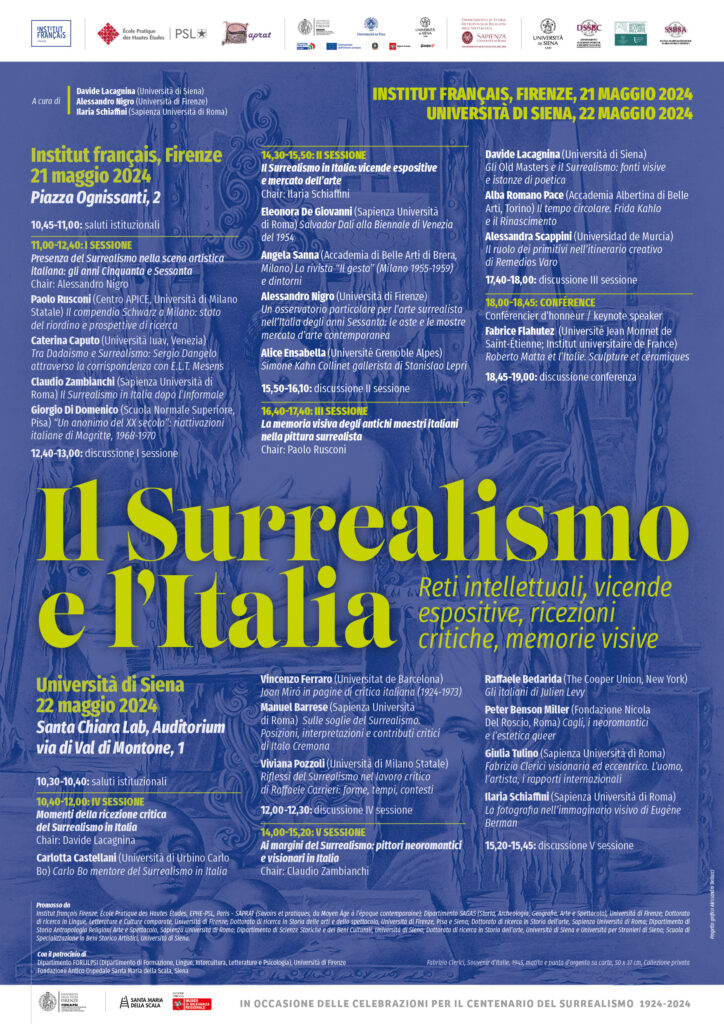

Dalla mostra “Surrealism Beyond Borders” a New York e Londra nel 2022 all’esposizione “Surréalisme” a Parigi l’anno scorso, in tutto il mondo si sono moltiplicate le iniziative che hanno celebrato il centenario della pubblicazione del manifesto di André Breton (1924-2024). In Italia tre diversi eventi hanno riportato l’attenzione sull’avanguardia ‘scomoda’ e anche noi come Università di Siena, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, dipartimento di eccellenza per il quinquennio 2023-2027, abbiamo fatto la nostra parte: a maggio abbiamo curato, con i colleghi Ilaria Schiaffini (Sapienza Università di Roma) e Alessandro Nigro (Università di Firenze), un grosso convegno in due giornate all’Università di Siena e all’Institut Français di Firenze, con un focus dedicato alla ricezione critica del movimento e alla fortuna dell’arte surrealista in Italia ma anche al rilievo che l’incontro con la cultura italiana e l’esperienza del viaggio in Italia hanno avuto nelle ricerche di molti artisti surrealisti.

Quali altre collaborazioni ha portato avanti in occasione di questo anniversario?

In autunno ho collaborato alla mostra “Il Surrealismo e l’Italia”, a cura di Alice Ensabella, Alessandro Nigro e Stefano Roffi, alla Fondazione Magnani-Rocca di Parma, con un contributo in catalogo sugli antichi maestri italiani e il Surrealismo e in particolare sull’eredità di Paolo Uccello. Infine, è stato appena pubblicato un doppio numero monografico de “LA DIANA”, la rivista della nostra Scuola di Specializzazione, curato ancora una volta con i colleghi Schiaffini e Nigro, e centrato sugli apporti della cultura italiana, non marginali né secondari, agli svolgimenti del movimento nella sua “longue durée” e alla sua attualità (https://riviste.fupress.net/index.php/diana/issue/view/186).

Il Surrealismo ha fatto del gioco un elemento centrale della sua poetica. Qual è il significato di questa scelta e come si riflette nelle opere degli artisti surrealisti?

I surrealisti prendevano il gioco molto sul serio e ne hanno fatto uno dei pilastri della loro poetica: il caso, l’”hasard”, l’imprevisto, il paradosso sono state le lenti attraverso cui guardare il mondo e provare a cambiarlo. Con l’innocenza dello sguardo dei bambini e la responsabilità politica degli adulti, elenchi, “cadavres exquis”, ipnosi, sedute spiritiche, “sommeils”, collages, “photo-collages” e fotomontaggi hanno rappresentato il banco di prova di una sensibilità rivoluzionaria, una sfida alle convenzioni della cultura borghese, una spinta continua alla liberazione dal dominio raziocinante della censura e della inibizione. Gli artisti surrealisti hanno messo in gioco soprattutto se stessi, tra mascheramenti, travestimenti, slanci utopici, derive ideologiche e aperture visionarie.

Quali sono i prossimi appuntamenti in cui si parlerà di Surrealismo e del suo legame con il gioco?

Di tutto questo si parlerà sabato 22 marzo a Piancastagnaio nell’ambito del ciclo di incontri “A tutto gioco” organizzati in occasione della mostra “Ludus. La maschera e la vertigine” a cura di Alessandro Bellucci.

Davide Lacagnina e Alessandro Bellucci, 22 marzo 2025, Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio

“A tutto gioco”. Davide Lacagnina: Giochi surrealisti, per adulti bambini

L’incontro del 22 marzo 2025 rientra in “A tutto gioco”, una serie di incontri in programma tra marzo e aprile 2025 presso la Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio, parte integrante di Ludus: la maschera e la vertigine, una mostra che esplora il tema del gioco attraverso l’arte, il design, la letteratura e la matematica. Il ciclo include una serie di appuntamenti con artisti, poeti, storici dell’arte e matematici per approfondire il gioco come fenomeno interdisciplinare. Dopo la presentazione, di sabato 15 marzo, del video di Luigi Fucchi, abbiamo ospitiato Davide Lacagnina che ci ha parleto di Giochi surrealisti, per adulti bambini, mentre negli incontri successivi hanno partecipeto Edoardo Malagigi, Antonio Prete e Massimo De Francesco.

Il titolo “A tutto gioco” richiama l’espressione “a tutto fuoco”, che significa “a tutta velocità”. Questa frase, spesso usata dai bambini durante giochi sfrenati e senza regole, si collega al concetto di ilinx, introdotto dal sociologo Roger Caillois nel suo saggio “I giochi e gli uomini”. Caillois definisce l’ilinx come una categoria del gioco caratterizzata dal piacere del disorientamento, della vertigine e della perdita di controllo, spesso associata a un’esperienza al limite del pericolo non percepito. L’espressione “a tutto fuoco” ha anche un significato fotografico: indica una tecnica in cui gli oggetti ripresi da vicino risultano nitidi e focalizzati rispetto allo sfondo sfocato. Abbiamo scelto questo titolo per evocare, da un lato, l’idea di sfrenatezza e libertà tipica del gioco e, dall’altro, il concetto di focalizzazione e ricerca della nitidezza, sia in senso metaforico che scientifico.

Nel 2024 si sono celebrati i cento anni dalla pubblicazione del Manifesto del Surrealismo di André Breton, un testo rivoluzionario che ha ridefinito i confini dell’arte e della letteratura. Il Surrealismo ha esplorato il sogno, l’inconscio, il caso e la libertà, opponendosi a ogni forma di oppressione. Il gioco è stato un elemento centrale della pratica surrealista, una forma di creazione spontanea che sfida le convenzioni della logica.

Nel repertorio numero 5, Archives du surréalisme, sono diciannove i giochi presentati come forme di vita collettiva, oggettivata e valorizzata. Nella lista aperta dei molti giochi inventati o rielaborati dai surrealisti (L’un dans l’autre, Les animaux surréalistes, Jeu des syllogismes, Les cartes d’analogie, ecc.), il più inventivo e produttivo è quello del Cadavre exquis. Il Dictionnaire abrégé du surréalisme lo definisce come un “gioco con carta piegata che consiste a far comporre una frase o un disegno da parte di parecchie persone senza che nessuna possa tener conto della collaborazione o delle collaborazioni precedenti.” Questo gioco, basato sul caso e sulla creazione collettiva, incarna perfettamente lo spirito del Surrealismo e il suo tentativo di superare le barriere della razionalità.

Il centenario del manifesto bretoniano 1924/2024 ha dato vita a numerose iniziative culturali, tra cui pubblicazioni e mostre internazionali, volte a esplorarne l’influenza duratura.

A testimonianza di questo rinnovato interesse, si sono tenuti importanti eventi di livello internazionale. Dopo la mostra Surrealism Beyond Borders a New York e Londra nel 2022 e l’esposizione Surréalisme a Parigi nel 2023, in Italia, nel 2024, tre iniziative hanno riportato l’attenzione su questa ‘avanguardia scomoda’.

-La prima- L’Università di Siena, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali – riconosciuto come dipartimento di eccellenza per il quinquennio 2023-2027 – ha organizzato diversi eventi. A maggio, Lacagnina ha curato, insieme a Ilaria Schiaffini (Sapienza Università di Roma) e Alessandro Nigro (Università di Firenze), un convegno in due giornate, tenutosi all’Università di Siena e all’Institut Français di Firenze, intitolato Il Surrealismo e l’Italia. Reti intellettuali, vicende espositive, ricezioni critiche, memorie visive, il convegno ha approfondito la ricezione critica del movimento in Italia, la fortuna dell’arte surrealista nel Paese e l’importanza dell’incontro tra artisti surrealisti e cultura italiana, con particolare attenzione all’esperienza del viaggio in Italia.

– La seconda – La rivista semestrale La Diana, della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Siena, diretta da Davide Lacagnina, ha dedicato un doppio numero monografico al tema Surrealismo e cultura italiana, analizzando il rapporto tra il movimento e l’Italia, spesso trascurato dalla storiografia. Questo studio ha evidenziato come il Surrealismo abbia lasciato tracce significative nella critica, nelle arti visive e nel collezionismo italiani. In questo volume, il saggio di Lacagnina esplora il rapporto tra il Surrealismo e i grandi maestri del passato, evidenziando le connessioni tra artisti come Max Ernst e la tradizione pittorica rinascimentale e barocca.

– La terza – In autunno, la Fondazione Magnani-Rocca di Parma ha ospitato la mostra Il Surrealismo e l’Italia, curata da Alice Ensabella, Alessandro Nigro e Stefano Roffi. In catalogo, Lacagnina ha contribuito con un saggio sugli antichi maestri italiani e il Surrealismo, con un focus sull’eredità di Paolo Uccello.

Queste iniziative hanno permesso di approfondire la ricezione del Surrealismo nel contesto italiano, mettendo in luce connessioni, influenze e riscritture della sua eredità.

Davide Lacagnina è direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena e insegna Storia dell’arte contemporanea e Storia della critica d’arte.

La sua ricerca si concentra su vari ambiti della storia dell’arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione ai rapporti tra il Surrealismo e la tradizione artistica italiana. Ha svolto attività di ricerca presso istituzioni di grande prestigio, tra cui l’Università di Heidelberg, l’Ecole du Louvre, il Warburg Institute, Wallace Fellow presso I Tatti | The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies nel 2022, con il progetto di ricerca “Surrealist Renaissance: Old Masters, Art Histories, Other Modernities”. Ha inoltre collaborato con il Mart di Rovereto e il museo nazionale di Stoccolma. Attualmente è advisor presso l’American Academy di Roma.

Oltre al Surrealismo, gli interessi di ricerca di Lacagnina includono il Futurismo, il Simbolismo e l’arte italiana tra le due guerre, con un focus particolare sulla critica militante e sul ruolo della diplomazia culturale.

Uno dei suoi ambiti di studio più rilevanti è l’opera di Vittorio Pica, una figura centrale del sistema dell’arte in Italia fra Otto e Novecento.

Fonte Parole d’Autore: https://www.facebook.com/share/p/18kjon6VWA/?mibextid=wwXIfr